Coincidencias

Paisajes de nostalgia y dolor para Miguel Hernández. La senda

del poeta en sus gentes hospitalarias

Pasos de la Senda

Orihuela. "En Orihuela, su pueblo y el mío,

se me ha muerto como el rayo Ramón Sijé, con quien tanto quería". Elegía a

Ramón Sijé.

El sol vaga entre nubes deslumbrando a ratos la cueva y la casa -aquella de la Calle de Arriba, 73-, con ráfagas de

luz imponente. No hay nadie en la plaza, ni se escuchan

balidos de cabra. Al fondo, el majestuoso colegio jesuita de Santo Domingo (s. XVI) duerme en silencio, sin las alegres voces jugando en el patio, ni las

miradas curiosas y ávidas de historias lejanas en las aulas; como lo hiciera el

joven, mucho tiempo atrás, Miguel Hernández Gilabert (Orihuela 1910, Alicante 1942).

El sol vaga entre nubes deslumbrando a ratos la cueva y la casa -aquella de la Calle de Arriba, 73-, con ráfagas de

luz imponente. No hay nadie en la plaza, ni se escuchan

balidos de cabra. Al fondo, el majestuoso colegio jesuita de Santo Domingo (s. XVI) duerme en silencio, sin las alegres voces jugando en el patio, ni las

miradas curiosas y ávidas de historias lejanas en las aulas; como lo hiciera el

joven, mucho tiempo atrás, Miguel Hernández Gilabert (Orihuela 1910, Alicante 1942).

Temprano se queda sin compañeros, pero se ha empapado del espíritu jesuítico para

volar absorto, a escondidas de su padre, en los libros que Luis

Almarcha, canónigo de la catedral, le ha pasado de su biblioteca, y la del

Círculo de Bellas Artes; textos de Virgilio, Cervantes, Lope de Vega, Pedro Calderón de la Barca, San Juan de la Cruz... Lo hace en su habitación, en el huerto y en la falda de la

montaña, su "Monte/Olimpo", donde huye de las reprimendas del padre, que lo

quiere para ordeñar cabras. Solitariamente va labrando su universo, ni muy lejano ni etéreo, que plasma en los primeros versos anclados en sus vivencias.

Hoy es 28 de marzo de 2025, aniversario de su muerte, desgraciada y

triste muerte. Seres de ropas multicolores, con banderas enrolladas, comienzan a entrar a la pequeña casa. Son los primeros caminantes

de la Senda del Poeta, que cada año, desde 1998, siguen los pasos

de una biografía hilada entre versos, política y también traer a la memoria a los olvidados,

aquellos que cayeron del lado de Miguel y a los que su poesía los eterniza con

él.

En estas sencillas estancias con mobiliario de época de un hogar modesto, ya no quedan lágrimas del poeta sobre su lecho; mas sentimos el frío del miedo a

encontrarnos a ese padre, también Miguel, encarnado en José Sancho en Viento del pueblo

(Miniserie para TVE de Lotus films, 2002), y corremos a la cocina, como aquel niño a los

brazos de la madre, Concepción Gilabert, tan enfermiza como cariñosa, amorosa, comprensiva, encubridora de sus

sueños; o a sus hermanas, Elvira y Concepción, que también adora, ante la mirada angustiada de Vicente, su hermano que también sufre; restan tres hermanos más de la saga Hernández, Josefina, Monserrate y Encarnación. Él es el tercero, y el más "trasto", le gusta gastar bromas, como cuando esperan en el pueblo los toros para la fiesta y él se cuelga, con otros amigos, unos cencerros y asustan a los vecinos que retiran presto mesas y sillas preparadas para la cena en las puertas de las casas.

En el huerto nos cruzamos con Antonio, que cuida

cada rincón de la vivienda. Narra al visitante cómo

entraba y salía aquel joven Miguel por la puerta del fondo hasta la

de los "pobres" del colegio; y de la "vergüenza" que pasaba al cruzarse con sus compañeros por las calles del pueblo para llevar el ganado a otros pastos. La misma puerta por la que "espiaba"

su tía Carmen al apuesto cabrero mientras se aseaba a la vuelta de cuidar las

cabras, o verlo en la cueva del cerro que avoca a la casa, con

algún pliego en la mano.

En el huerto nos cruzamos con Antonio, que cuida

cada rincón de la vivienda. Narra al visitante cómo

entraba y salía aquel joven Miguel por la puerta del fondo hasta la

de los "pobres" del colegio; y de la "vergüenza" que pasaba al cruzarse con sus compañeros por las calles del pueblo para llevar el ganado a otros pastos. La misma puerta por la que "espiaba"

su tía Carmen al apuesto cabrero mientras se aseaba a la vuelta de cuidar las

cabras, o verlo en la cueva del cerro que avoca a la casa, con

algún pliego en la mano.

Para Felipe, del Ágora de la Poesía de León, será su primera senda, sonríe a las anécdotas y fija

los sentidos en las plantas que guarda el huerto. Son los primeros dejes de una persona enciclopédica, vibrante ante el saber, que absorbe todo, no se le ha escapado acercarse antes a la catedral; es un enamorado del Quijote,

Hernández y otros universales, a los que recita cual aedo de la Ilíada,

o rapsoda mitológico; no perderá su rostro amable de ojos francos y

profundos, durante las tres jornadas del camino. Fuera, se escuchan los versos de "Nana de la Cebolla" a ritmo de rap. Y Miguel Poveda, el caminante más veterano, orensano de cuna, recoge su busto del poeta, y agita los brazos acogiendo así a la Senda al resto de compañeras y compañeros. Contundentes, los miembros del Ateneo "Viento del Pueblo" de Orihuela, sostienen la pancarta con el rostro del poeta con el lema "Tu memoria revolucionaria sigue viva", "Republicano y Comunista". Son quienes no dejan de reivindicar, durante todo el año, la "Cultura Popular", y la figura no distorsionada de Miguel Hernández, frente al "consumismo" cultural y el uso de atractivo turístico de su camarada, desvirtuando así su legado intelectual y militancia.

Echa a

andar la culebra humana multicolor. El sonido alegre de una batucada hace

bailar telas y caminantes. Así comienzan a escucharse voces de todas las edades, colegios, institutos, niñas con velo, todos y todas expectantes de lo por venir. Tras la pancarta que abre la marcha, rodeado de banderas republicanas, un alcalde del Partido Popular que

llegó con los apoyos de los ultras de VOX. Porta un símbolo, el alma de un

republicano hasta la médula, de un represaliado, dejado morir. Esos partidos no quieren reconocer esa parte de la Memoria histórica, el derecho a recuperar cuerpos y derechos perdidos por aquellos represaliados, justicia histórica con los torturadores y usurpadores de la libertad a

un pueblo tras una sublevación golpista. Y la contradicción se aguanta. Quizás, en el fondo de alguno reste la mala conciencia y no lo manifieste, sería la

penúltima esperanza hacia la reconciliación. La senda transita en entre limoneros y naranjos. Se cruza o sigue algunos momentos el Camino del Cid, curiosa coincidencia por cuanto de leyenda y símbolos de nuestra historia vagan por estas tierras.

Echa a

andar la culebra humana multicolor. El sonido alegre de una batucada hace

bailar telas y caminantes. Así comienzan a escucharse voces de todas las edades, colegios, institutos, niñas con velo, todos y todas expectantes de lo por venir. Tras la pancarta que abre la marcha, rodeado de banderas republicanas, un alcalde del Partido Popular que

llegó con los apoyos de los ultras de VOX. Porta un símbolo, el alma de un

republicano hasta la médula, de un represaliado, dejado morir. Esos partidos no quieren reconocer esa parte de la Memoria histórica, el derecho a recuperar cuerpos y derechos perdidos por aquellos represaliados, justicia histórica con los torturadores y usurpadores de la libertad a

un pueblo tras una sublevación golpista. Y la contradicción se aguanta. Quizás, en el fondo de alguno reste la mala conciencia y no lo manifieste, sería la

penúltima esperanza hacia la reconciliación. La senda transita en entre limoneros y naranjos. Se cruza o sigue algunos momentos el Camino del Cid, curiosa coincidencia por cuanto de leyenda y símbolos de nuestra historia vagan por estas tierras.

Redován. El padre de Miguel Hernández nació en

Redován el 24 de octubre de 1878. "Empiezo a andar por el sendero. Empieza

a circundarme la naturaleza".

Ya en el Camino Viejo, con la Sierra del Callosa a partir de ahora en el horizonte hasta hacerse sombra, el olor a azahar lo inunda todo, y las aves rozan el aire como leves arpegios con el viento. Dijo Pablo Neruda que Miguel le contaba como de joven se colocaba sobre las ubres de una cabra para ver

cómo le llegaba la leche. Que sus poemas se impregnaron de esa naturaleza, y de

ahí a su sexualidad, como: "Aprendiz de

chivo" con el nacimiento de un cabritillo «Nace […]; cae en el

suelo en sangre hundido», y "Lagarto, mosca, grillo", "(...) sapo, asquerosos seres, para mi alma sois hermosos. Porque Iris señala/con su

regio pincel, / vuestra sonora ala, vuestra agreste piel. / Porque, por vuestra

boca venenosa y satánica, / fluyen notas habidas en la siringa pánica. / Y

porque todo es armonía y belleza/en la naturaleza". Mas el padre "acechaba". Al fin y

al cabo, un instruido ¿para qué, para contar y cuidar cabras? Los jesuitas le otorgan una

beca. El padre no la quiere, está la familia en apuros, falta dinero. Lo saca de la escuela, no ha cumplido quince primaveras.

Ya en el Camino Viejo, con la Sierra del Callosa a partir de ahora en el horizonte hasta hacerse sombra, el olor a azahar lo inunda todo, y las aves rozan el aire como leves arpegios con el viento. Dijo Pablo Neruda que Miguel le contaba como de joven se colocaba sobre las ubres de una cabra para ver

cómo le llegaba la leche. Que sus poemas se impregnaron de esa naturaleza, y de

ahí a su sexualidad, como: "Aprendiz de

chivo" con el nacimiento de un cabritillo «Nace […]; cae en el

suelo en sangre hundido», y "Lagarto, mosca, grillo", "(...) sapo, asquerosos seres, para mi alma sois hermosos. Porque Iris señala/con su

regio pincel, / vuestra sonora ala, vuestra agreste piel. / Porque, por vuestra

boca venenosa y satánica, / fluyen notas habidas en la siringa pánica. / Y

porque todo es armonía y belleza/en la naturaleza". Mas el padre "acechaba". Al fin y

al cabo, un instruido ¿para qué, para contar y cuidar cabras? Los jesuitas le otorgan una

beca. El padre no la quiere, está la familia en apuros, falta dinero. Lo saca de la escuela, no ha cumplido quince primaveras.

El 13 de enero de 1930, cuenta ya con diecinueve años, aparece el primer poema "Pastoril", impreso de Miguel en El pueblo de Orihuela. En julio, en El Día de Alicante, un artículo de Juan Sansano, su dueño, lo ensalza: "...Todas las mañanas cruza las calles de Orihuela un humilde cabrero con su zurrón y su cayado. Va a la huerta para que pasture el ganado. (...) ¿Sabéis quién es el cabrero? ¡Un nuevo Poeta! Un recio y magnífico poeta, cantor maravilloso de las melancolías de la tarde, de las caricias frescas de las auroras en la noche. ¿Quién le enseñó a hacer versos? Nadie...". Sale entre el homenaje de los escritores alicantinos hacia el venerado poeta Salvador Sellés Gonzálbez (Alicante, 1848-1938). A Miguel no le ha gustado nada que le llamen "poeta cabrero" y que no tiene "Academia".

El 13 de enero de 1930, cuenta ya con diecinueve años, aparece el primer poema "Pastoril", impreso de Miguel en El pueblo de Orihuela. En julio, en El Día de Alicante, un artículo de Juan Sansano, su dueño, lo ensalza: "...Todas las mañanas cruza las calles de Orihuela un humilde cabrero con su zurrón y su cayado. Va a la huerta para que pasture el ganado. (...) ¿Sabéis quién es el cabrero? ¡Un nuevo Poeta! Un recio y magnífico poeta, cantor maravilloso de las melancolías de la tarde, de las caricias frescas de las auroras en la noche. ¿Quién le enseñó a hacer versos? Nadie...". Sale entre el homenaje de los escritores alicantinos hacia el venerado poeta Salvador Sellés Gonzálbez (Alicante, 1848-1938). A Miguel no le ha gustado nada que le llamen "poeta cabrero" y que no tiene "Academia". Será su segundo mentor, y mecenas, Ramón Sijé (José Ramón Marín Gutiérrez) intelectual en ciernes y abogado con recursos, quien le da entrada en su revista que codirige con Jesús Poveda, Voluntad. Publica, sin saber que su vida también será un "Camino del Calvario", el poema "El Nazareno" (15/4/1930): "Se horrorizan los ancianos, se conmueven las doncellas/enseñando las pupilas tras los mantos y los velos/anegadas por el llanto. Y las masas por los suelos/ caen mostrando, de temores y dolor en la faz, huellas. (...) Y entre mil encapuchados con mil llamas de mil cirios, / con las carnes desgarradas aún más pálidas que lirios / y la cruz sobre los hombros, cruza, humilde, el Nazareno.". Es tan fuerte su ímpetu por hacerse un hueco y preparar su salida de su entorno que envía varios poemas a El Día, dedicándole a su propietario el poema "La bendita tierra" (15/10/1930), en él aparecen gestos autobiográficos: "(...) En cuanto tras de mi ganado / que desfilando va cansino / en el paisaje embelesado / voy por el áspero camino. (...) ".

En 1931 se marcha a un Madrid. Tiene veintiún años y en el rostro ya están labradas las arrugas curtidas por el sol. Le referencian en Estampa (Madrid, 1932), con la señera de "cabrero poeta". Está apurado, no tiene dinero. Por eso tiene que volver a Orihuela en 1932. Le esperan su José Marín y Ramón Sijé. Ramón y Miguel desparraman una amistad aparentemente indestructible. Ramón monta la revista Gallo crisis (1934/35) y Miguel publica "Eclipse celestial" y "Profecía sobre el campesino", en el primer número, es 1934.

En 1931 se marcha a un Madrid. Tiene veintiún años y en el rostro ya están labradas las arrugas curtidas por el sol. Le referencian en Estampa (Madrid, 1932), con la señera de "cabrero poeta". Está apurado, no tiene dinero. Por eso tiene que volver a Orihuela en 1932. Le esperan su José Marín y Ramón Sijé. Ramón y Miguel desparraman una amistad aparentemente indestructible. Ramón monta la revista Gallo crisis (1934/35) y Miguel publica "Eclipse celestial" y "Profecía sobre el campesino", en el primer número, es 1934. Pero siente la irresistible necesidad de volver a Madrid y ese mismo año su obra llega a Rafael Alberti, Pablo Neruda, Vicente Alexandre (estos últimos le dicen que la revista

Gallo crisis, huele a incienso, lo que supone que se vaya distanciando de Ramón Sijé. Pero lo terrible no tarda en llegar cuando en la Nochebuena del año siguiente fallece su amigo, con veintidós años. A pesar de algunos encontronazos, el hecho desespera a Hernández que, dicen, arañó la tierra para "desenterrarlo" hasta que lo paran. Compone "Elegía a Ramón Sijé":

"(...) No perdono a la muerte / enamorada, / no perdono a la vida desatenta, / no perdono a la tierra ni a la /nada. (...) Quiero escarbar la tierra con / los dientes, / quiero apartar la tierra parte a / parte / a dentelladas secas y calientes. (...)".

En la Senda las mujeres de las casas por las que pasa sacan

chucherías para los más pequeños que, en vez de las aulas, tienen el cielo como

techo y poemas sueltos de alguien al que escucharon desde chicos de sus

mayores. Un maestro cuenta a su compañera de ruta cómo le costó aprender el valenciano, y juega ahora

con el castellano de los versos de Hernández; no muy lejos una profesora de

secundaria repasa la Gymkana para sus pupilos, recuperar nombres e historias de

quienes hacemos la senda. Les recuerdan que por aquellas tierras las cabras que

cuidaba Miguel se pasaban a otras fincas y llegaban las multas al padre. Luego

una paliza al joven, ni pagas ni fiestas. Para ellos, es viernes y la quedada de

los adolescentes no se pierde, volverán a sus casas.

Al

mediodía, después del bocadillo entre música y recitales, volverán con

autobuses a su pueblo, y así en los tres días también lo harán vecinos que

luego duermen en sus lechos. El resto continúa la Senda, y Miguel Poveda

reconoce puertas y corazones de estas gentes hospitalarias que le ofrecieron y acogen de nuevo bajo su

umbría, con un botijo de agua fresca mentalizada al caminante.

Al

mediodía, después del bocadillo entre música y recitales, volverán con

autobuses a su pueblo, y así en los tres días también lo harán vecinos que

luego duermen en sus lechos. El resto continúa la Senda, y Miguel Poveda

reconoce puertas y corazones de estas gentes hospitalarias que le ofrecieron y acogen de nuevo bajo su

umbría, con un botijo de agua fresca mentalizada al caminante.

Callosa de Segura. Miguel

Hernández pastoreaba el ganado familiar por el camino de Callosa de Segura.

"Cuando me venía hacia aquí miré mucho, mucho, mucho la sierra de Callosa,

la salté con los ojos y con el corazón y te fui a buscar a tu casita",

Carta de Miguel Hernández a Josefina Manresa desde Madrid.

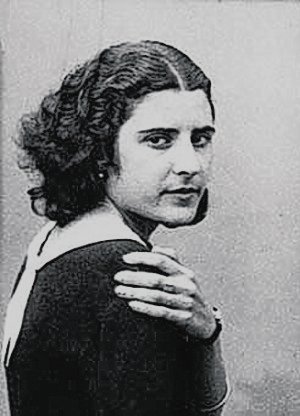

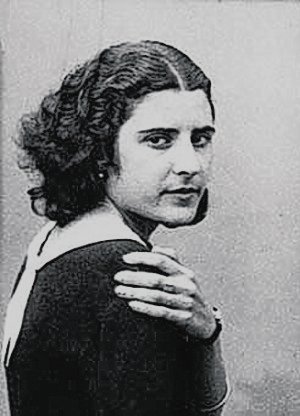

Por Orihuela pasea una joven hermosa para el poeta. Llegó de Quesada (Jaén). Se llama Josefina Manresa Marhuenda, es hija de un guardia civil que va sumando destinos. Trabaja de costurera. Una amiga le sonroja cuando todas las tardes le dice que su novio está en el escaparate, y todo el mundo se para a mirarlo. Tiene diecisiete años cuando el poeta ronda que te ronda, desde la notaría donde trabaja hasta el taller de la chica. Sea como fuere, de ahí a ser "novios". La espera para acompañarla al cuartel donde ésta vive con su familia. Miguel ya tiene por entonces cierta notoriedad y sus versos y entrevistas aparecen con regularidad en los diarios por mostradores de tiendas del pueblo que sorprenden a Josefina. Ha publicado Perito en Lunas, -quería llamarlo Periplos-, y está escrito en octava real, a la manera de Góngora, del que en el 27 se había celebrado el tercer centenario. Se ha enamorado como el "rayo" y se cuenta que durante las fiestas de agosto de 1933 Miguel le pasa una cuartilla con el poema Para ti, y que ella sale corriendo. Otros dicen, que aquel primer soneto de cuantos versos envolvieran el Amor y la desventura de esta pareja, se lo hizo llegar por un amigo: "Ser onda, oficio, niña, es de tu pelo, / nacida ya para el moreno oficio; / ser graciosa y moreno tu ejercicio / y tu virtud más ejemplar ser cielo. // ¡Niña!, cuando tu pelo va de vuelo, / dando del viento claro un negro indicio, / enmienda de marfil y de artificio/ser de tu capilar borrasca anhelo. // No tienes más que hacer por ser hermosa, / ni tengo más festejo que mirarte, / alrededor girando de tu esfera. //Satélite de ti, no hago otra cosa, /si no es una labor de recordarte. / -¡Date presa de amor, mi carcelera!". Juegan al "Veo, veo...", es una relación casta.

La propia Josefina no conocerá, corre el año 35 y han roto el compromiso, que Miguel tiene una relación abierta con otra mujer, pintora, de origen gallego y admirada en el ámbito intelectual; es Maruja Mallo y con ella trabajará conjuntamente en la obra teatral Los hijos de la piedra (Nuestro Pueblo, 1035, Mallo prepararía decorados y parte artística). Esta única obra dramática del poeta, narra una historia de amor entre un pastor y su amada, con reminiscencias contextuales a la Revolución de Asturias y Casas Viejas del 34 (aquí entra otra mujer, Carmen Cegarra a la que se le sitúa como el personaje de Retama en la obra, y en la que Miguel habría tenido interés más allá de valorar los versos que esta poeta, primera ingeniera química en La Línea, que surgía con Cristales míos en ese mismo año) . En febrero del 36 en

El rayo que no cesa, aparece colmado de poemas amorosos -dirá a Josefina que todos son por ella, como el soneto "El silbo vulnerado" que inicia con un

"Te me mueres de casta y de sencilla...", pero la fuerza del rencor por ser abandonado y del desengaño, excepto el dedicado a Ramón Sijé por su muerte, serán por la pasión truncada de su relación con la pintora gallega Maruja Mallo (la poeta Cegarra llegaría a decir que también a ella le enviaba los primeros escritos y dedicados):

"Como el toro he nacido para el luto / y el dolor, como el toro estoy marcado / por un hierro infernal en el costado / y por varón en la ingle con un fruto... Como el toro te sigo y te persigo, / y dejas mi deseo en una espada / como el toro burlado, como el toro.".

En Madrid colabora con las Misiones Pedagógicas de la República (dicen que a Lorca le producía "alergia" ese "olor a "oveja y calzón de pana", como escribiera Rafael Alberti, y que le llamaba la atención que siempre andara con alpargatas, sin calcetines; hasta para ir a buscar trabajo), trabaja como redactor en la Enciclopedia Los toros de J. M. Cossío, y también publica en la Revista de Occidente.

El estallido de la guerra civil fruto del golpe de estado de los militares (julio de 1936) pilla en plena efervescencia poética a Miguel. Mas se ve en la obligación de alistarse. Con el Quinto Regimiento fue con una brigada a Cubas de la Sagra (Madrid) a cavar

trincheras y zanjas de defensa como soldado raso, en la

primera línea de fuego. Participará en los frentes de Teruel y Extremadura. Está afiliado al Partido Comunista de España (PCE).

En marzo de 1937, Josefina será su esposa por lo civil. Vivirán un tiempo en Jaén. D

e aquellas tierras jienenses nacen los versos de "Andaluces de Jaén", universalmente conocidos "Andaluces de Jaén, / aceituneros altivos, / decidme en el alma: ¿quién, / quién levantó los olivos? La música y los versos han resonado cientos de veces en nuestras sienes. Miguel es comisario de cultura y dirige el periódico

Altavoz del Frente Sur. Ese verano viaja a Madrid y Valencia al II

Congreso Internacional de Escritores para la defensa de la Cultura. En septiembre de ese mismo año visita, como miembro de la delegación cultural del gobierno de la República, la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas (URSS) para participar en el V Festival de Teatro soviético. Visita Moscú, Leningrado y Kiev. Vuelve desencantado. Tan sólo destaca: "En una ciudad de la URSS -Jarko- he asistido al nacimiento multiplicado, rápido del tractor". Era la actual Járkov de Ucrania, hoy devastada por la guerra. Allí se construían los tractores Malyshev (anterior "Fábrica de locomotoras de Jarkov", era "Komintern" en 1937, "Fábrica nº 183"). Famosa por los tractores Kommunar. Mientras, en España el principal "tractor" en los campos de cultivo son mulas y asnos. "La fábrica-ciudad: "Son al principio un leve proyecto sobre planos, / propósitos, palabras, papel, la nada apenas, / esos graves tractores que parten de las manos / como ganaderías sólidas con cadenas. (...) Ya va a llegar el día feliz sobre la frente de los trabajadores: / aquel día profundo / en que sea el minuto jornada suficiente / para hacer un tractor capaz de arar el mundo (...)". Antes de volver a Cox pasa por París, y se encuentra con Octavio Paz, León Felipe, Elena Garro y Alejo Carpentier (que graba al poeta su voz con los versos de "Canción del esposo soldado"): "He poblado tu vientre de amor y sementera / he prolongado el eco de sangre a que respondo / y espero sobre el surco como el arado espera: / he llegado hasta el fondo (...)". (Para escucharlo: https://www.youtube.com/watch?v=QFiWw3ilzjM&ab_channel=MinisteriodeCultura)

Cox. Miguel Hernández fija el domicilio familiar

en Cox, donde nacen sus dos hijos. "Echo mucho de menos a Cox (...) Siento

no poder volver a Cox de un salto". Carta de Miguel Hernández a Josefina

Manresa desde el frente de guerra.

Como su musa, todo va en sentido a ella, Josefina. En su recuerdo mitiga su dolor con los versos que le envía. La muerte le acecha al poeta, y a los suyos. Parece adherida a sus entrañas. El diecinueve de diciembre de ese 1937 nace su primer hijo, Manuel Ramón. Está ante la disyuntiva de quedarse en el exterior o entrar por Portugal. Vende el reloj regalo de Vicente Alexandre para su boda. Lo delatan y es encarcelado por la dictadura de Antonio de Oliveira Salazar y entregado a los sublevados en España. El hijo moría diez meses después, con el triste lamento del poeta "no pude verle nacer, no pude verle morir"; le dedica el poema "Hijo de la luz y de la sombra" del Cancionero y romancero de ausencias.

Como su musa, todo va en sentido a ella, Josefina. En su recuerdo mitiga su dolor con los versos que le envía. La muerte le acecha al poeta, y a los suyos. Parece adherida a sus entrañas. El diecinueve de diciembre de ese 1937 nace su primer hijo, Manuel Ramón. Está ante la disyuntiva de quedarse en el exterior o entrar por Portugal. Vende el reloj regalo de Vicente Alexandre para su boda. Lo delatan y es encarcelado por la dictadura de Antonio de Oliveira Salazar y entregado a los sublevados en España. El hijo moría diez meses después, con el triste lamento del poeta "no pude verle nacer, no pude verle morir"; le dedica el poema "Hijo de la luz y de la sombra" del Cancionero y romancero de ausencias.

|

| Instalación en la BNE, 2024. |

En enero del 39 nacía el segundo hijo de ambos, Manuel Miguel. El poeta sigue en la cárcel. Josefina y el hijo pasan hambre, que el hijo y ella no comen más que pan y cebolla. Miguel lo sufre entre rejas, y lo llora con "Nana de la cebolla". También le "fabrica" juguetes (se trata de un manuscrito, sobre trece hojas de papel higiénico cosidas, que contiene cuatro cuentos infantiles con referencias, siempre metáfora, de la libertad, y dibujos, como el del niño y la gallina, "Enséñaselo mucho a Manolillo, para que me vaya conociendo", dice en la carta; "Manolillo" que fallecería, ya con la democracia asentada en el país, en 1984).

La música hila historias y borra nubes grises. Música de fiesta y cohetes que suben al cielo azul marcando la senda de una túnica que se deshace con el viento. Fulgencio, carirredondo, se acerca sonriente. Huye de Agustín que a su vez huye de la parienta. Llevan un día de perros con el pie henchido de ampollas. Fulgencio busca respiro. Tiene el color del cangrejo al sol. Ha viajado por muchos caminos con la cámara y tiene mil rostros en imágenes. Ahora no calla entre un grupo y otro, buscando la anécdota y el paso sosegado. Le gusta contar anécdotas de sus caminos recorridos.

Albatera. "Conozco bien los caminos conozco

los caminantes del mar, del fuego, del sueño, de la tierra, de los aires",

seguiría " Y te conozco a ti que estás dentro de mi sangre", Conozco

bien los caminos.

En esos caminos que ahora se pisan con la senda se topan los caminantes con un enclave trágico para la memoria. El campo de concentración de Albatera, hoy dentro de la localidad de San Isidro.

San Isidro. En

esta localidad estaba emplazado, en la posguerra, el campo de concentración

donde ingresaron varios compañeros de Miguel Hernández. "Para la libertad

sangro, lucho, pervivo”, “Para la libertad" de El hombre acecha.

San Isidro. En

esta localidad estaba emplazado, en la posguerra, el campo de concentración

donde ingresaron varios compañeros de Miguel Hernández. "Para la libertad

sangro, lucho, pervivo”, “Para la libertad" de El hombre acecha.

San Isidro nace como población a mediados del siglo XX, y es municipio desde 1993. Allí fueron a parar entre veinte y treinta mil presos republicanos (en su momento álgido, cuando miles no pudieron abandonar el puerto de Alicante en los últimos barcos que secundaban el exilio ante los bombardeos de los fascistas). Fue campo de concentración activo desde octubre del 37 al mismo mes del 39. Las "sacas" a sindicalistas y activistas políticos fueron la diana de los falangistas y fueron terroríficas, sobre todo a los que intentaron las fugas, principalmente de la CNT y al PCE (atados a las palmeras les pegaban hasta la pérdida de conciencia antes de asesinarlos, además de los números anterior y posterior al fugado). Las condiciones de vida extremas, hacinados en barracones atestados de piojos y chinches, y sin comida y agua suficientes para tantos cuerpos (una lata de conservas cada dos días para dos personas y un trozo de pan para cinco). El mes del final de la guerra, abril de 1939, se llevó a ciento treinta y ocho presos por enfermedades como la sarna y el hambre.

Todavía quedan muchas fosas por excavar. Existe la necesidad de recordar. También en la plaza de la casa del poeta, en Orihuela, se recogen los nombres de los alicantinos muertos y represaliados en los campos de concentración nazis durante la Segunda Guerra Mundial. La recuperación por la Memoria es imparable en estos lares.

Josep lleva una bandera muy estilizada, tricolor y rostro oscuro del poeta. Bisbisea todos los poemas que los compañeros y compañeras declaman o cantan en cada estación. Aquí, en Albatera, es especialmente notoria la emoción de los congregados. Hace volar su bandera ante los aplausos y los gritos de ¡Viva la República!, para luego pasarla parque que pueda fotografiarse cualquiera. Al final de la Senda la regalará a Alejandra, una psicóloga mexicana que durante diez años ha ahorrado para venir en recuerdo y memoria a su bisabuelo, José Ricart Almazán, valenciano de origen, acogido por Cárdenas en aquel país. Ella ha estudiado cómo el dolor de Hernández se filtró y lo desahogó humanamente en su poesía, fue su terapia amorosa. Ahora la sostiene con el camarada amigo. Otro caminante estará esperando a la próxima bandera que haga Josep, son viejos colegas desde que hacían espeleología de jóvenes; le llamaban "formiga, por su constancia y trabajo, también como responsable sindical y entregado a las causas sociales y políticas de su pueblo que continuará hasta que tenga fuerzas. Durante estas jornadas se habla con cualquiera abiertamente, se comparten pasos y tiempo, y está muy presente analizar las causas y horrores de la guerra civil, del golpe de estado que fue, lo incruenta, del intento de otro golpe en el 81 con la democracia, siempre por militares. De la guerra de Ucrania, de la desinformación desinteresada, de los nuevos bloques y el nuevo inquilino, preocupa, y mucho, de la Casa Blanca; sobre todo para parar en el genocidio sobre el pueblo palestino por parte de Israel. De las guerras sucias entre partidos, de las alianzas sin natura. De la muerte de las ideologías, de la claudicación ante la individualización y la suerte a lo inmediato, del miedo al futuro, de la lacra de la vivienda para jóvenes e inmigrantes, sí de estos que con su color y cultura aviva a los xenófobos.

Josep lleva una bandera muy estilizada, tricolor y rostro oscuro del poeta. Bisbisea todos los poemas que los compañeros y compañeras declaman o cantan en cada estación. Aquí, en Albatera, es especialmente notoria la emoción de los congregados. Hace volar su bandera ante los aplausos y los gritos de ¡Viva la República!, para luego pasarla parque que pueda fotografiarse cualquiera. Al final de la Senda la regalará a Alejandra, una psicóloga mexicana que durante diez años ha ahorrado para venir en recuerdo y memoria a su bisabuelo, José Ricart Almazán, valenciano de origen, acogido por Cárdenas en aquel país. Ella ha estudiado cómo el dolor de Hernández se filtró y lo desahogó humanamente en su poesía, fue su terapia amorosa. Ahora la sostiene con el camarada amigo. Otro caminante estará esperando a la próxima bandera que haga Josep, son viejos colegas desde que hacían espeleología de jóvenes; le llamaban "formiga, por su constancia y trabajo, también como responsable sindical y entregado a las causas sociales y políticas de su pueblo que continuará hasta que tenga fuerzas. Durante estas jornadas se habla con cualquiera abiertamente, se comparten pasos y tiempo, y está muy presente analizar las causas y horrores de la guerra civil, del golpe de estado que fue, lo incruenta, del intento de otro golpe en el 81 con la democracia, siempre por militares. De la guerra de Ucrania, de la desinformación desinteresada, de los nuevos bloques y el nuevo inquilino, preocupa, y mucho, de la Casa Blanca; sobre todo para parar en el genocidio sobre el pueblo palestino por parte de Israel. De las guerras sucias entre partidos, de las alianzas sin natura. De la muerte de las ideologías, de la claudicación ante la individualización y la suerte a lo inmediato, del miedo al futuro, de la lacra de la vivienda para jóvenes e inmigrantes, sí de estos que con su color y cultura aviva a los xenófobos. Luego, el pabellón de deportes de Albatera. Es el primer techo a la noche donde extender la esterilla y los sacos de dormir sobre sus pistas. A pesar del frío, que parece caer por sus paredes, los niños juegan por el espacio y hasta el decaer de sus risas y gritos; nadie quiere dormir entre charlas y paseos por el espacio. Antes del alba el caminante sale hasta la alambrada de la instalación. Unos calcetines cuelgan como el olvido de un joven atleta, como si de un recuerdo a los campos de concentración, con cierto humor negro (más son los del amigo Felipe que los tendió en la noche esperando se secasen para la segunda jornada; con un plátano de desayuno sonríe mientras relata los primeros versos al día).

Luego, el pabellón de deportes de Albatera. Es el primer techo a la noche donde extender la esterilla y los sacos de dormir sobre sus pistas. A pesar del frío, que parece caer por sus paredes, los niños juegan por el espacio y hasta el decaer de sus risas y gritos; nadie quiere dormir entre charlas y paseos por el espacio. Antes del alba el caminante sale hasta la alambrada de la instalación. Unos calcetines cuelgan como el olvido de un joven atleta, como si de un recuerdo a los campos de concentración, con cierto humor negro (más son los del amigo Felipe que los tendió en la noche esperando se secasen para la segunda jornada; con un plátano de desayuno sonríe mientras relata los primeros versos al día).

Granja de Rocamora. Miguel Hernández acudió varias veces a esta localidad, próxima a Cox, para visitar familiares y amigos. "Marcho feliz por el sendero".

El poeta volvió en varias ocasiones estas tierras para visitar a sus familiares y amigos. Lo mismo que Blanca, una vasca que fue Orientadora en Educación, y que es todo energía y dinamismo. Tiene en Elche a sus amigas del alma y vuelve con ellas cada noche para contarles lo vivido en la Senda. Empapada de la vida Hernández la revive, con su Asociación, cada trienta de octubre, allá en Vitoria, y este año va invitando a todo el mundo. Vivió también el Amor con pasión y se deja la vida por su hija, a la que le llevó un perro a casa para que aprendiera a amar también a los animales. La alcanza Pau que camina silencioso, parece pasear solo entre la multitud. Tiene el cuerpo esbelto. Parece joven, y no falta el de dónde vienes. "De por aquí cerca, soy pintor, bueno, se me da bien, pero yo soy mecánico". Ahora se refugia en la familia, sus padres. Perdió la fe en el Amor hace unos años, por sentirse traicionado, a pesar de dar una segunda oportunidad. Es cercano y cariñoso. Ama a los suyos, es joven y duda que llegue otra mujer que le llene las largas horas de soledad, aunque amigos los tiene, y de verdad. En la senda se siente acompañado. Aprieta la mano en el saludo, dibuja la sonrisa, que ya no pierde, y se abre a contar que ahora piensa que no sea tan torpe como le dijeron en la escuela; el viajero cree que no, que seguro ha sido muy inteligente, y que en la escuela no entendieron que quizás se aburría, tenía el entendimiento y la cabeza de un mayor. Cosas que pasan y no vuelven.

El poeta volvió en varias ocasiones estas tierras para visitar a sus familiares y amigos. Lo mismo que Blanca, una vasca que fue Orientadora en Educación, y que es todo energía y dinamismo. Tiene en Elche a sus amigas del alma y vuelve con ellas cada noche para contarles lo vivido en la Senda. Empapada de la vida Hernández la revive, con su Asociación, cada trienta de octubre, allá en Vitoria, y este año va invitando a todo el mundo. Vivió también el Amor con pasión y se deja la vida por su hija, a la que le llevó un perro a casa para que aprendiera a amar también a los animales. La alcanza Pau que camina silencioso, parece pasear solo entre la multitud. Tiene el cuerpo esbelto. Parece joven, y no falta el de dónde vienes. "De por aquí cerca, soy pintor, bueno, se me da bien, pero yo soy mecánico". Ahora se refugia en la familia, sus padres. Perdió la fe en el Amor hace unos años, por sentirse traicionado, a pesar de dar una segunda oportunidad. Es cercano y cariñoso. Ama a los suyos, es joven y duda que llegue otra mujer que le llene las largas horas de soledad, aunque amigos los tiene, y de verdad. En la senda se siente acompañado. Aprieta la mano en el saludo, dibuja la sonrisa, que ya no pierde, y se abre a contar que ahora piensa que no sea tan torpe como le dijeron en la escuela; el viajero cree que no, que seguro ha sido muy inteligente, y que en la escuela no entendieron que quizás se aburría, tenía el entendimiento y la cabeza de un mayor. Cosas que pasan y no vuelven.

Crevillent. Miguel Hernández visitó esta

localidad en sus viajes a Alicante. "Por una senda van los hortelanos,

/que es la sagrada hora del regreso, / con la sangre injuriada por el peso / de

inviernos, primaveras y veranos", Soneto 26, El rayo que no cesa.

Estación de Crevillent. Los raíles del tren son hilos que vibran con el viento cálido de la tarde que cae de la Sierra. Los convoyes pasan cada cierto tiempo y silban sus bocinas a los senderistas que escuchan atentos los versos de sus compañeras y compañeros de viaje. Luci lee un poema que precisamente habla de sendas y caminos, lo lee de su móvil; una mariposa se ha parado sobre la pantalla mientras sonaban sus últimos versos. Jordi le escucha atentamente al fondo, hoy ha guardado sus versos, pero los tiene y saldrán pronto en un libro con un colega. No pierde, esta pareja de Ibi (Alicante), la sonrisa ni sus manos cruzadas en toda las senda y paradas del camino. Les preocupa las guerras, la alienación, la política. Se sienten a gusto y comprendidos entre estas gentes, ojalá, dicen, se encontraran muchos más jóvenes como ellos para compartir esas inquietudes. Seguro que se les cruzarán.

No resta tiempo para acercarse al museo de Mariano Benlliure de Crevillente. Está al caer la Semana Santa, y muchos conocen las obras del escultor y la imagen que creó para la familia Magro y que saldría el año cuarenta y cuatro, poco después de terminada la guerra civil: el "Nuestro padre Jesús Nazareno", versión religiosa del tiempo que llegó, tras la guerra, diez años después del poema de Hernández "El Nazareno" (1930). Es la pasión, y una religión, que hoy permanece en las calles, vistas de forma y sentimientos distintos a lo que aquellos llevaban en su intención creadora (a Hernández le cuelgan sus versos en un mural junto a la iglesia de Monserrate, en su pueblo natal, cuando con veinticinco años se había alejado para siempre del catolicismo).

Elche. Miguel Hernández recibió en esta ciudad,

en 1931, el premio literario convocado por el Orfeón Ilicitano, por su poema

Canto a Valencia. "Elche, con su gran bosque de palmeras/de arcos temblantes

y de tronco hirsuto...".

El Vinalopó riega con sus entrañas los miles de palmeras que acogieron el hogar de la viuda del poeta y su hijo. Josefina y Manuel Miguel abandonan Cox en 1950, para marcharse a Elche. Guarda con celo todos los manuscritos y cartas de su marido a expensas que el franquismo le requise y los destruya.

Hoy han pasado setenta y cinco años. Y sus vecinos siguen esperando que vuelva también el original de su "Dama" hermosa de rasgos regios, esperan a mediar agosto para revivir la Dormición, asunción y coronación de la Virgen en su Misteri d'Elx.  En la Basílica de Santa María tienen presente su Ternari (los tres apóstoles encontrándose ante el templo). Los senderistas marchan por las calles hasta la Universidad que lleva el nombre del poeta. Allí les esperan un equipo de profesores y alumnos, futuros fisioterapeutas para calmar y recuperar lesiones y dolencias.

En la Basílica de Santa María tienen presente su Ternari (los tres apóstoles encontrándose ante el templo). Los senderistas marchan por las calles hasta la Universidad que lleva el nombre del poeta. Allí les esperan un equipo de profesores y alumnos, futuros fisioterapeutas para calmar y recuperar lesiones y dolencias. En el vestíbulo "Murales de San Isidro, 15/16 de mayo 1976. Homenaje de los pueblos de España a Miguel Hernández Guilabert (poeta del pueblo)".  Esperan las aulas abiertas con documentales y música "Escríbeme a la tierra" de Ángel Corpa, "Hijo de la luz y de la sombra" de Joan Manuel Serrat. Para escuchar relajadamente entre charlas con el resto de los ya amigos y amigas. Y un grupo de Teatro aficionado, el UMH, que ha preparado para la ocasión un original y bello montaje "Pintando a Miguel", que se ha ido creando entre versos elegidos por sus integrantes, y el pincel de una actriz. Los aplausos y ciertas lágrimas recogen su esfuerzo. Los abrazos de la que será la última velada siguen a las tertulias en el comedor y los jardines de la institución. A la mañana siguiente las fotos del gran grupo que se dirigirá hasta el cementerio de Alicante. El equipo impecable de organización para la ruta, Claudio y tantísimos otros y otras, en el abastecimiento, la furgoneta, la charla, el detalle, el cuidado, que trasladan enseres y mochilas, todos y todas llevan en sus rostros y cuerpos los agradecimientos y reconocimiento de su labor, callada pero esencial, y con tantas horas de preparación y buena marcha. La batucada acompaña a los senderistas hasta la salida del recinto. Hay cierto sentido de que el final va llegando, y nadie quiere que corra el reloj. Hay mucho de encuentro en un universo empático que ha crecido entre los caminantes; hilado con el recuerdo y los versos del poeta: "Una sonrisa se alza sobre el abismo: crece / como un abismo trémulo, pero valiente en alas. / Una sonrisa eleva calientemente el vuelo".

Esperan las aulas abiertas con documentales y música "Escríbeme a la tierra" de Ángel Corpa, "Hijo de la luz y de la sombra" de Joan Manuel Serrat. Para escuchar relajadamente entre charlas con el resto de los ya amigos y amigas. Y un grupo de Teatro aficionado, el UMH, que ha preparado para la ocasión un original y bello montaje "Pintando a Miguel", que se ha ido creando entre versos elegidos por sus integrantes, y el pincel de una actriz. Los aplausos y ciertas lágrimas recogen su esfuerzo. Los abrazos de la que será la última velada siguen a las tertulias en el comedor y los jardines de la institución. A la mañana siguiente las fotos del gran grupo que se dirigirá hasta el cementerio de Alicante. El equipo impecable de organización para la ruta, Claudio y tantísimos otros y otras, en el abastecimiento, la furgoneta, la charla, el detalle, el cuidado, que trasladan enseres y mochilas, todos y todas llevan en sus rostros y cuerpos los agradecimientos y reconocimiento de su labor, callada pero esencial, y con tantas horas de preparación y buena marcha. La batucada acompaña a los senderistas hasta la salida del recinto. Hay cierto sentido de que el final va llegando, y nadie quiere que corra el reloj. Hay mucho de encuentro en un universo empático que ha crecido entre los caminantes; hilado con el recuerdo y los versos del poeta: "Una sonrisa se alza sobre el abismo: crece / como un abismo trémulo, pero valiente en alas. / Una sonrisa eleva calientemente el vuelo".

Alicante. Miguel Hernández murió en el

Reformatorio de Adultos el 28 de marzo de 1942, siendo enterrado en el

cementerio alicantino. "Aunque bajo la tierra mi amante cuerpo esté,

escríbeme a la tierra, que yo te escribiré", Carta.

Antes de caer en la enfermería del Reformatorio de Adultos de Alicante, viene de Ocaña donde el tifus contraído ha desembocado en tuberculosis. El Reformatorio llega a albergar cerca de nueve mil reclusos cuando tenía capacidad para dos mil, "no entraba un médico o un practicante en siete u ocho días (...) donde había 90-100 hombres tendidos quitándose las puses los unos a los otros con trapos sucios”, aseguraba en una carta Vicente Hernández, el hermano de Miguel. Éste ha pasado, en menos de tres años, por las cárceles de Huelva, Sevilla, Torrijos (Madrid), Orihuela, Conde de Toreno (Madrid), Palencia, Albacete y Ocaña (Toledo). "Cierra las puertas, echa la aldaba, carcelero. / Ata duro a ese hombre: no le atarás el alma. / Son muchas llaves, muchos cerrojos, injusticias: /no le atarás el alma". "Las cárceles’, en El hombre acecha (1937-1939). En 1940 es condenado a muerte por "intelectual al servicio de la República" por un tribunal militar. Hasta ahora se había mantenido que las amistades y contactos, hasta falangistas como Sánchez Mazas, Cossío, habían conseguido reducir la condena a treinta años de prisión. El catedrático de la Universitat d´Alacant, Juan A. Ríos Carratalá, tras muchos años revisando cientos de consejos de guerra y revisando los nombres de las víctimas y victimarios, como es el caso de Hernández, llega a la conclusión de que no hay constancia de ello (es más, se encuentra inmerso en una causa penal por haber hecho público el nombre del secretario del tribunal de Hernández; entienden sus herederos una intromisión al honor, que de tener una condena en firme supondría para la investigación del pasado y el propio desarrollo de la Ley de Memoria Histórica del 2022).

Miguel Hernández se sintió traicionado por quien creía un amigo desde la infancia, Luis Almarcha, para entonces vicario general de la diócesis de Orihuela-Alicante. En una carta del 26 de abril de 1941, desde Ocaña, Miguel escribe a Josefina: “Dile a los padres que ya les diré si es conveniente hacer algo para el traslado. Creo que no va a ser preciso. Almarcha y toda su familia y demás personas de su especie que se guarden muy bien de intervenir en mis asuntos. No necesito para nada de él, cuando he despreciado proposiciones de otros más provechosas. Ya te contaré, y comprenderás que no es posible aceptar nada que venga de la mano de tantos Almarchas como hay en el mundo”. La propia Josefina contara en 1980 que “querían que se retractase de sus escritos y que celebrase el matrimonio por la Iglesia. Cuando Miguel se vio sin remedio, él mismo pidió el casamiento canónico, ya que entonces eso era lo legal, y como su preocupación era lo desgraciada que me quedaba, obró de esa manera con el fin de asegurarnos la legalidad a mi hijo y a mí y, por lo tanto, la seguridad tras su muerte”. Parece ser que Almarcha lo visitó por segunda vez, “Después de la primera visita fue la segunda cuando mi hermano estaba ya con el pulmón quitado por D. Antonio Barbero, estando tan malo”. El que luego fuera obispo de León, parecía no haber olvidado al Miguel que con veinticinco años escribiera un poema "Sonreidme", con versos heridos de los altares "Vengo muy satisfecho de librarme/ de la serpiente de las múltiples cúpulas, / la serpiente escamada de casillas y cálices; (...) Vengo muy dolorido de aquel infierno de incensarios locos, / de de aquella boba gloria: sonreidme.", aunque luego “propuso el traslado a Porta Celi, a un sanatorio que se llama así. Se estuvo esperando el traslado más de 20 días y no llegó, hasta que murió”. (El obispo Almarcha sería nombrado años después procurador vitalicio de las Cortes de Franco, compartiendo escaño con el de Cuenca, Monseñor Guerra Campos, y el arzobispo de Zaragoza, Monseñor Cantero Cuadrado.).

A pesar del hambre en el hogar, Josefina le había enviado un tazón de arroz en los últimos días. "Nunca me lo dieron", le contesta el marido. El 27 de marzo de 1942 será la última visita: “Esa vez no llevé al niño y me preguntó por él. Con lágrimas que le caían por las mejillas me dijo varias veces: Te lo tenías que haber traído. Tenía la ronquera de la muerte. Volví a visitarle al día siguiente y al poner la bolsa de comida en la taquilla me la rechazaron mirándome a los ojos (...). Yo me fui sin preguntar nada. No tenía valor de que me aseguraran su muerte”.

La madrugada del 28 de marzo de 1942, sábado víspera de Domingo de Ramos, cierra sus ojos,

“grandes ojos azules abiertos bajo el vacío ignorante”, como le recordara en un poema su amigo Vicente Aleixandre. Como si el "Nazareno", al que pocos años antes le había dedicado unos versos, le cerrara el cielo y no traspasara aquella Semana Santa. Dicen que en la pared dejó escrito:

"Adiós hermanos, amigos, camaradas, despedidme del sol y de los trigos". Fue enterrado en el nicho número 1.009 del cementerio de Nuestra Señora del Remedio de Alicante, el día 30 de marzo.

En los muros del derruido penal se pudieron leer en el alba de la recuperada Democracia una pintada que recogía unos versos de "Eterna sombra": “Soy una abierta ventana que escucha por donde va tenebrosa la vida, pero hay un rayo de sol en la lucha que siempre deja la sombra vencida”. Poco antes de llegar la "serpiente" multicolor de los senderistas, al mediodía, la Comisión Cívica de Alicante, Recuperación de la Memoria Histórica, recuerda a los republicanos y republicanas asesinados por el franquismo y arrojados sus restos a fosas comunes entre 1939 y 1945. Se leen cartas por los familiares de aquellos que pudieron despedirse antes de ser sentenciados. Cartas terribles por su firmeza hasta el último aliento de que estaban defendiendo la República al tiempo del dolor que les causaba saber cuánto sufrirían los suyos.

Abdulia, profesora que trabaja la memoria en sus aulas, recuerda otros represaliados, como su abuelo, que pudo salir en el Stanbrook, el último buque que pudo salir con evacuados desde Alicante, sin que unos quince mil pudieran hacerlo cayendo en las garras de los golpistas, apoyados por la división italiana Littorio. La huida los llevó a otros campos en Francia y Argelia. Fue el destino infausto de miles de exiliados. Otros llevan ochenta años tratando de llevarse a sus familiares a sus localidades de origen, como P., de Denia. Quieren pasar página, pero no olvidar. Con el micrófono en mano denuncian la estrategia de PP y Vox en el gobierno valenciano. Con la Ley de Concordia tratan de hacer desaparecer subvenciones para acceder a archivos y realizar pruebas de ADN para recuperar identidades, contraviniendo la Ley de la Memoria estatal (amén de un discurso blanqueador del franquismo y sus asesinatos). El representante de la Fiscalía general del Estado es rotundo afirmando que no permitirán que sigan adelante. Irán luego ante la tumba de Hernández, es el aniversario de su muerte.

Pocas horas después recalan los caminantes ante la tumba donde descansan los restos del poeta, los de su hijo Manuel Miguel y los de Josefina, aquella mujer que nueve años más tarde de fallecer su marido le daban una remuneración si Vientos del Pueblo no se publicaba en España; no aceptó. Miguel está de nuevo en boca de todos con los acordes de la guitarra y la voz de Joan Manuel Serrat.

Alguien cuenta que Josefina no tenía tocadiscos cuando Joan Manuel Serrat le regala su "Miguel Hernández". Éste salió de su casa para volver en unos minutos con un giradiscos para ella. Josefina sobrellevaría al final de su vida una larga y penosa enfermedad que se la llevaría en 1987.

Alguien cuenta que Josefina no tenía tocadiscos cuando Joan Manuel Serrat le regala su "Miguel Hernández". Éste salió de su casa para volver en unos minutos con un giradiscos para ella. Josefina sobrellevaría al final de su vida una larga y penosa enfermedad que se la llevaría en 1987.

Ahora es el viento callado el que se lleva estas otras voces a otros hogares y trabajos donde contarán, y revivirán con ello, la experiencia de vivir tres días en los caminos que pisaron y levantaron los pies de Miguel Hernández. Llevan también las tantas voces y rostros que trajeron de nuevos sus poemas que se quedaron entre las sierras, las casas, las flores, las aguas y las gentes que son la Senda, gentes que sellan la memoria cada día, y vuelven ahora a sus quehaceres para volver a pasear su poeta del alma, el año que viene.

Dedicado a Carlos Hernández, y a tantos "Hernandianos", hombres y mujeres,

que no pueden o no pudieron andar esta Senda del Poeta.

Fueron con nuestros pasos.